08. Mai 17 | Autor: pluton | 0 Kommentare | Kommentieren

Das gleißende Sonnenlicht spiegelt sich in den grau-blauen Wellen. Um mich herum die weite See, soweit das Auge reicht, in allen Himmelsrichtungen bis hin zum Horizont. Sonst nichts. Ein Meer aus Melancholie und Hoffnungslosigkeit. Heimatlos. Ohne Halt treibe ich umher. Nichts gehört zu mir und ich gehöre zu nichts. Die Einsamkeit ist mein einziger Begleiter, spendet keinen Trost, nährt nur die Leere in der Tiefe meiner Seele.

Der Wind bestimmt meine Richtung. Mal warm und sanft wie das Streicheln einer Hand, mal kalt und rau wie eine eisige Nacht im Winter. Kein Ziel in Sicht. Nur das tiefe dunkle Wasser um mich herum. Ich könnte springen, in die nassen kalten Fluten, mich ihnen hingeben, dass sie mich in die Tiefe reißen, mir Erlösung spenden aus dem immer gleichen trostlosen Lauf der Zeit.

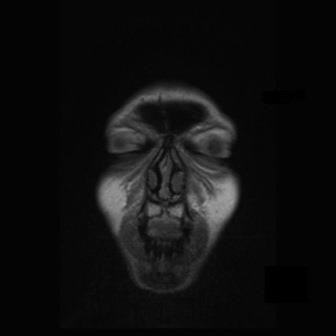

Ich stelle mir vor einzutauchen, hinabgezogen zu werden. Ein letzter Blick durch das Wasser zur Oberfläche der See. Das Licht des Himmels wird schwächer, dunkler, verschwindet schließlich ganz. Schwarze Stille umgibt mich, die eisige Kälte des Wassers, die unendliche Tiefe des Ozeans. Rauschen in meinen Ohren, Sterne, Bilder und Szenen in bunten Farben vor meinen Augen, wie ein Film, der bald verschwimmt und verblasst. Für immer. Während ich meinen Frieden finde.

Der Wind bestimmt meine Richtung. Mal warm und sanft wie das Streicheln einer Hand, mal kalt und rau wie eine eisige Nacht im Winter. Kein Ziel in Sicht. Nur das tiefe dunkle Wasser um mich herum. Ich könnte springen, in die nassen kalten Fluten, mich ihnen hingeben, dass sie mich in die Tiefe reißen, mir Erlösung spenden aus dem immer gleichen trostlosen Lauf der Zeit.

Ich stelle mir vor einzutauchen, hinabgezogen zu werden. Ein letzter Blick durch das Wasser zur Oberfläche der See. Das Licht des Himmels wird schwächer, dunkler, verschwindet schließlich ganz. Schwarze Stille umgibt mich, die eisige Kälte des Wassers, die unendliche Tiefe des Ozeans. Rauschen in meinen Ohren, Sterne, Bilder und Szenen in bunten Farben vor meinen Augen, wie ein Film, der bald verschwimmt und verblasst. Für immer. Während ich meinen Frieden finde.

13. April 17 | Autor: pluton | 0 Kommentare | Kommentieren

Ich stehe inmitten des weiten Feldes auf frischem erdigen Grund. Es riecht nach Regen, nach Laub und Natur. In naher Ferne, direkt am Feldrand, erblicke ich eine Reihe bunter Einfamilienhäuser, deren Farben sich vom blassen Blau des Frühjahrshimmel abheben. Das Sonnenlicht lässt die Kirchturmspitze leuchten. Obstbäume recken ihre kahlen Äste in die kalte Luft.

Das Dorf in der flachen Aue ist nie meine Heimat geworden. Es ist ihre Heimat. Ihre allein. Ich bin kein Teil mehr ihres Lebens, kein Teil ihrer Heimat.

Sechs Wochen oder sechs Jahre?

Meine Erinnerungen scheinen frei von Gefühlen. Als habe es nie eine gemeinsame Vergangenheit gegeben. Wie im Nebel verdämmern und verblassen alle Bilder. Was bleibt, ist Leere. Die Zeit ist in der Gegenwart stehengeblieben. Leben im Transit, ziellos unterwegs. Ich habe ihr ihr Lächeln genommmen. Ihr Blick ist kalt, anklagend, spöttisch, abweisend. Sie ist mir fremd geworden. Unüberwindbare Mauern haben sich aufgetürmt.

Ich fühle mich beengt in der erdrückenden Fürsorge des Dorfes, obwohl ich kein Teil seiner Gemeinschaft bin. Augen hinter jedem Fenster.

Wortlos stillen wir unseren Hunger in der dunklen Stube. Wir finden nicht mehr zueinander. Zerstörtes Vertrauen, zerstörte Nähe.

Als es dämmert, verlasse ich das Dorf. Das nie meine Heimat sein wird. Heimat ist kein Ort, sondern ein Gefühl. Ich habe es verloren.

Das Dorf in der flachen Aue ist nie meine Heimat geworden. Es ist ihre Heimat. Ihre allein. Ich bin kein Teil mehr ihres Lebens, kein Teil ihrer Heimat.

Sechs Wochen oder sechs Jahre?

Meine Erinnerungen scheinen frei von Gefühlen. Als habe es nie eine gemeinsame Vergangenheit gegeben. Wie im Nebel verdämmern und verblassen alle Bilder. Was bleibt, ist Leere. Die Zeit ist in der Gegenwart stehengeblieben. Leben im Transit, ziellos unterwegs. Ich habe ihr ihr Lächeln genommmen. Ihr Blick ist kalt, anklagend, spöttisch, abweisend. Sie ist mir fremd geworden. Unüberwindbare Mauern haben sich aufgetürmt.

Ich fühle mich beengt in der erdrückenden Fürsorge des Dorfes, obwohl ich kein Teil seiner Gemeinschaft bin. Augen hinter jedem Fenster.

Wortlos stillen wir unseren Hunger in der dunklen Stube. Wir finden nicht mehr zueinander. Zerstörtes Vertrauen, zerstörte Nähe.

Als es dämmert, verlasse ich das Dorf. Das nie meine Heimat sein wird. Heimat ist kein Ort, sondern ein Gefühl. Ich habe es verloren.

10. April 17 | Autor: pluton | 0 Kommentare | Kommentieren

Dein Blick ist sorgenvoll, in die Ferne gerichtet, als fändest du am Horizont, dort in der Weite, eine Lösung für all jenes, was deine Gedanken wie ein dichter grauer Herbstnebel betrübt. Du bist weit weg, irgendwo in den dunklen geistigen Sphären der Hoffnungslosigkeit und Einsamkeit gefangen. Wo ist Heimat? Dein Gesicht spiegelt sich im Glas des Fensters, aus dem du schaust. Erstarrte Konturen, Verharren in der Gedankenschleife.

Ich stehe neben dir, lege meine Hand auf deine Schulter. Hinter uns das trostlose dunkle einfache Hotelzimmer. Tisch, Bett, Stuhl. Pragmatismus des Alltags. Mehr braucht es nicht. Zum Leben und Überleben. Wir bleiben gefangen im Halbdunkel des Zimmers. Du schaust müde aus. Drei Nächte ohne Schlaf. Ein Wechsel aus manischer Euphorie und depressiver Erschöpfung. Beziehung in vier Wänden. Das Sonnenlicht würde sie zerstören. Du ziehst den Vorhang zu. Zurück in der Dämmerung des Raumes legst du dich auf das weiße Laken des spartanischen Bettes. Ein Sonnenstrahl hat sich seinen Weg gebahnt, zwischen Fensterrahmen und Vorhang, hat zu dir gefunden, fällt in einem schmalen gleißend hellen Streifen auf dein Gesicht. Du erhebst dich leise und zügig, ziehst den Vorhang zu. Das Sonnenlicht stirbt auf deiner Haut einen schnellen Tod. Denn im Sonnenlicht können wir nicht existieren.

Ich stehe neben dir, lege meine Hand auf deine Schulter. Hinter uns das trostlose dunkle einfache Hotelzimmer. Tisch, Bett, Stuhl. Pragmatismus des Alltags. Mehr braucht es nicht. Zum Leben und Überleben. Wir bleiben gefangen im Halbdunkel des Zimmers. Du schaust müde aus. Drei Nächte ohne Schlaf. Ein Wechsel aus manischer Euphorie und depressiver Erschöpfung. Beziehung in vier Wänden. Das Sonnenlicht würde sie zerstören. Du ziehst den Vorhang zu. Zurück in der Dämmerung des Raumes legst du dich auf das weiße Laken des spartanischen Bettes. Ein Sonnenstrahl hat sich seinen Weg gebahnt, zwischen Fensterrahmen und Vorhang, hat zu dir gefunden, fällt in einem schmalen gleißend hellen Streifen auf dein Gesicht. Du erhebst dich leise und zügig, ziehst den Vorhang zu. Das Sonnenlicht stirbt auf deiner Haut einen schnellen Tod. Denn im Sonnenlicht können wir nicht existieren.